In der Freihandelstheorie ist Demokratie nicht vorgesehen, schreibt Andreas Zielcke von der Süddeutschen Zeitung. Und auch sonst stimmt die Theorie vorne und hinten nicht.

Auf den ersten Blick wirkt die Debatte um das transatlantische Freihandelsabkommen absurd. Ist der universale Güterverkehr nicht längst Selbstverständlichkeit? Seit zwei, drei Jahrzehnten lautet das wirtschaftspolitische Mantra, dass die „Globalisierung“ ein unausweichliches Faktum sei. Weltweiter Kapitalmarkt, transnationale Direktinvestitionen, globale Arbeitsteilung, Handels- und Rohstoffkreisläufe. Wie kann man da noch streiten über die Berechtigung von Freihandel?

Nicht zuletzt die EU funktioniert als Freihandelszone. Wenn jetzt auch der ohnehin schon so dichte Austausch von Gütern und Kapital zwischen Europa und Amerika vertragsförmig perfektioniert werden soll, sieht das ganz nach historischer und wirtschaftspolitischer Folgerichtigkeit aus.

Tatsächlich gibt es diese Folgerichtigkeit nicht. Nichts natürlich gegen regen internationalen Warenaustausch. Doch die Grundthese der Befürworter des Freihandels, dass Länder stets von ihm profitieren können, stimmt nicht.

Triviale Hindernisse ließen sich auch ohne TTIP beseitigen

Wofür man allerdings, um das auszuklammern, keine Theorie braucht, ist das Abräumen von trivialen Handelshindernissen: lästige Hürden etwa von der Art, dass europäische Autos mit gelben und amerikanische mit roten Blinkern auszurüsten sind. Mit solchen Beispielen gehen die Befürworter von TTIP gerne hausieren. Doch um diese belanglosen, aber kostensteigernden technischen Unterschiede auszuräumen, sind keine Handelsabkommen nötig. Normausschüsse könnten sich, wo es nur um technisch kontingente Regeln geht, leicht auf gemeinsame Standards einigen. DIN und ANSI statt TTIP.

Ähnlich problemlos sind solche Einfuhrzölle zwischen der EU und den USA, die schon jetzt sehr niedrig sind, oft nur ein paar Prozente auf den Importpreis. Entsprechend schwach ist ihre protektionistische Kraft. Um sie gegenseitig aufzuheben, bedarf es ebenfalls keiner Handelsabkommen mit großem Vertragsgeschütz. Nicht zufällig kam der transatlantische Zollabbau über all die Jahre ohne sie aus.

Echte Hürden für den Handel über den Atlantik bilden die höheren Zolltarife, die dem Schutz einheimischer Produzenten und Märkte dienen. Und außerdem die „nicht-tarifären“ Zulassungsschranken aller Art, die Risiken für Gesundheit, Umwelt und ähnlich Schützenswertes minimieren sollen. Doch diese letzteren Hindernisse fallen ins politische Fach.

Denn wie weit Verbraucher, Daten, Arbeitnehmer, Klima und Umwelt vor Folgen der Güterproduktion zu schützen sind, ist nicht wirtschaftlich, sondern normativ zu entscheiden. Der politische Streit zwischen Washington und Brüssel im nicht-tarifären Bereich ist also unvermeidlich und muss entsprechend offen mit politischen Argumenten ausgetragen werden. Mit den monetären Zolltarifen hat dies wenig zu tun. Um sie aber geht es im Kern der Freihandelstheorie. Die Abschaffung aller Schutzzölle, behaupten ihre Vertreter, sei eine schlichte Folge ökonomischer Vernunft. Bei näherem Hinsehen erweist sich dies als unhaltbare Doktrin.

Die Theorie hinter dem Freihandel hat einen Haken

Noch immer beruft sie sich auf die von David Ricardo Anfang des 19. Jahrhunderts aufgestellte Lehre der „komparativen Kostenvorteile“. Vereinfacht besagt sie, dass ein Land, das alle seine Waren unproduktiver (also zu höheren Kosten) herstellt als ein anderes Land, trotzdem mit diesem zu beiderseitigem Gewinn Güter austauschen kann. Voraussetzung ist, dass beide Länder sich bei der Wahl ihrer Produktpalette nicht nur an den direkten Herstellungskosten orientieren, sondern die „Opportunitätskosten“ einbeziehen.

Unter Opportunitätskosten – der kleine Exkurs muss sein – versteht man verpasste Gewinne, also die Gewinne, die einem entgehen, wenn man mit dem verfügbaren Kapital nicht die maximalen Verwertungschancen nutzt. Um es mit Ricardos Beispiel zu illustrieren: Wenn Portugal Wein und auch Tuch kostengünstiger herstellt als England, aber wiederum Wein noch günstiger als Tuch, sollte es nicht beides selbst herstellen, sondern England die Herstellung von Tuch überlassen und es von dort importieren, um sich ganz auf die lukrative Weinproduktion zu konzentrieren.

England gibt im Gegenzug die Weinherstellung auf und verlegt sich allein aufs Tuch. Von dieser Arbeitsteilung profitieren beide. Das englische Tuch kostet Portugal jetzt zwar etwas mehr, als es bei eigener Herstellung zahlen müsste. Doch dafür erzielen die Portugiesen jetzt maximale Gewinne mit den Mitteln, die frei geworden sind für zusätzliche hochproduktive Weinherstellung. Ihr Extragewinn, auch durch Weinexport nach England, macht den etwas höheren Importpreis für englisches Tuch mehr als wett. Und umgekehrt bezieht England den importierten Wein nun billiger als zuvor den selbst hergestellten.

Jede Spezialisierung kann zu unbeherrschbaren Abhängigkeiten führen

Jedes der beiden Länder, so rechnet man es seit Ricardo vor, erzielt durch die wechselseitig optimierte Ausnutzung der relativen Kostenvorteile zusätzliche Wohlstandsgewinne. Beide werden reicher, eben auch das unproduktivere Land. Statt Schutzzöllen für einen unökonomischen Status quo eine geschickte zwischenstaatliche Arbeitsteilung, die allen nutzt.

So weit die Theorie. Ihr Problem aber ist, dass sie, um stimmig zu sein, für die beteiligten Länder Unterstellungen machen muss, die nicht nur weltfremd und ahistorisch sind, sondern auch asozial. So muss die Urlehre Ricardos gleiche Lohnsätze in den Ländern voraussetzen, aber auch Vollbeschäftigung, totale Mobilität der Arbeitskräfte innerhalb eines Landes bei gleichzeitiger Immobilität zwischen den Ländern; Transportkosten sind mit null angesetzt. Alles zusammengenommen bar jeder Realität. Inzwischen sind die theoretischen Freihandelsmodelle zwar komplexer geworden. Entscheidend bleibt aber der Grundmangel, dass auch sie Länder wie Unternehmen behandeln und Arbeitskräfte wie beliebig umfunktionierbare Produktionsfaktoren. Und dass sie das Pferd vom Schwanz her aufzäumen.

Prinzipiell müssten die Länder ja, um komparative Vorteile wirklich realisieren zu können, stets zuerst ihre gesamte Produktionsstruktur umstellen und auf den Weltmarkt hin spezialisieren, bevor sie in der Lage sind, ihre Schutzzölle freizugeben. So müsste die Schrittfolge sein. Doch Freihandelsabkommen denken andersherum: Man vereinbart, die Zölle abzubauen, und zwingt die Länder, ihre nationalen Wirtschaften entsprechend umzubauen.

Arbeitskräfte können nicht hin- und hergeschoben werden wie Europaletten

Hier geraten die Zeitdimensionen durcheinander. Überhaupt gehören Zeit, Entwicklung und Wandel zu den folgenschwersten Schwachstellen der Freihandelstheorie. Bezeichnend ist, wie sich das von Ricardo herausgegriffene Beispiel historisch fortentwickelte: Tatsächlich florierte England mit seiner Spezialisierung auf Textilien und andere Industrieprodukte, weil diese im Zuge der Industrialisierung immer stärker gefragt waren, während das zunächst so günstig dastehende Wein- und Agrarland Portugal die schlechteren Wachstumskarten besaß und bis ins 20. Jahrhundert als Agrarstaat zurückblieb.

Und nicht nur die Entwicklungspotenziale sind in die komparativen Vorteile kaum einzukalkulieren. Generell kann jede Spezialisierung zu unbeherrschbaren Abhängigkeiten von der Preisentwicklung auf dem Weltmarkt führen. Beispiele von lateinamerikanischen oder nahöstlichen Ländern gibt es genug, die mit ihren Hauptausfuhrprodukten wie Kaffee, Baumwolle oder jetzt auch Mineralöl gnadenlos den schwankenden Weltmarktpreisen ausgesetzt sind. Temporäre Vorteile können im Nu in schwere Behinderungen umschlagen, natürlich auch in Europa.

Dann heißt es, das Produktionsspektrum des ins Hintertreffen geratenen Landes umzukrempeln. Doch um solche erzwungenen, zähen und schmerzvollen Wandlungsprozesse ganzer Gesellschaften zu beschreiben, ist das begriffliche Arsenal der Freihandelstheorie äußerst armselig. Die Prämisse, Arbeitskräfte könnten zwischen überholten und zukunftsträchtigen Produktionsanlagen hin und her geschoben werden wie Europaletten, ist grotesk. Rücksicht auf Arbeitsbiografien und soziale Bindungen kennt sie ohnehin nicht. Zudem ist die Annahme, Arbeitsqualifikationen seien beliebig austauschbar, schon ökonomisch irrational.

Demokratie ist nicht wirklich vorgesehen

Generell offenbart sich in den Freihandelstheorien eine Denkweise, die nationale Ökonomien wie Betriebswirtschaften betrachtet. Ein Konzern kann, wenn es die Opportunitätskosten gebieten, jederzeit sein Portfolio austauschen, die Produktmischung neu ausrichten, Betriebsstätten auslagern oder schließen, Arbeitnehmer versetzen, umgruppieren oder entlassen. Analog könnte man, so will es diese Denkungsart, den Außenhandel desto gründlicher deregulieren und damit für alle Opportunitäten öffnen, je konsequenter man jede innerstaatliche Wirtschaft unternehmerischem Gestaltungswillen unterwirft.

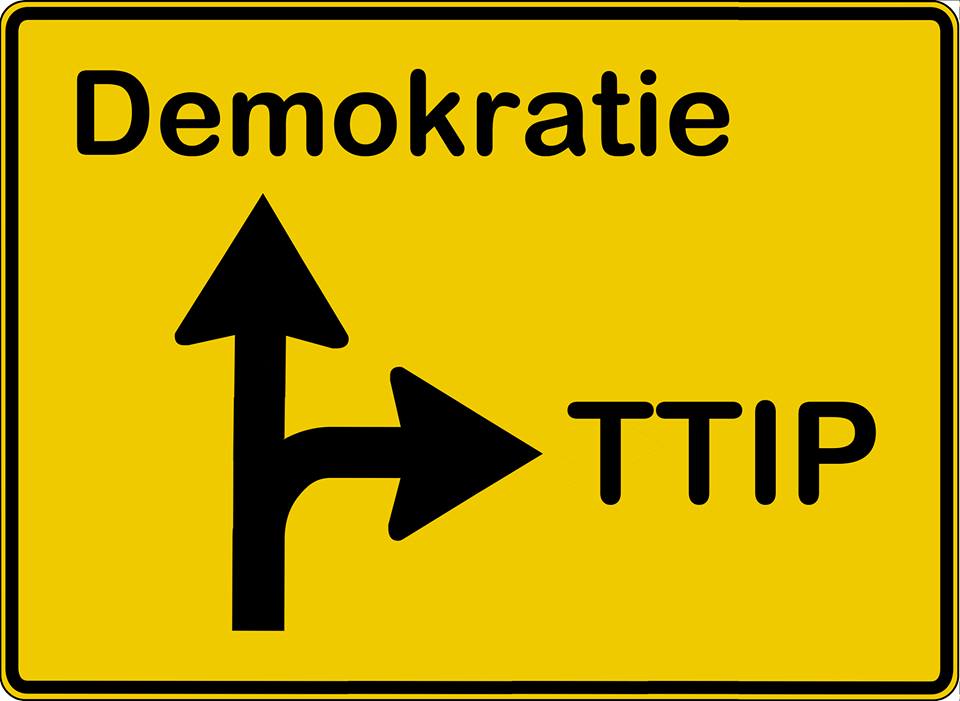

Demokratie ist in der Freihandelstheorie nicht wirklich vorgesehen, Politik allenfalls als Kostenfaktor. Jedenfalls finden sie in den Modellen, die doch ganze Nationen auf Wohlstand hin ausrichten sollen, keinen konstruktiven Platz. Es ist fatal genug, dass man überhaupt daran erinnern muss, wie wenig Gesellschaft, Zusammenleben, Individualitäten und soziales Gedeihen in Weltmarktanpassung und ökonomischer Chancenoptimierung aufgehen.

Fatal ist dies schon deshalb, weil selbst die Marktoptionen einer Nation von nicht-ökonomischen Faktoren abhängen: Bildung, Rechtsinstitutionen, ziviler Stabilität, Kommunikationskompetenzen und vielen mentalen und sozialen Faktoren mehr. Es gibt keine Arbeits- und Kostenteilung auf dem Weltmarkt, die nur wirtschaftsimmanent zu bewältigen wäre. Die Konsequenz zeigt das Beispiel EU: Sie ist als Freihandelszone nur darum erfolgreich, weil sie zugleich politisch konzipiert ist.

Ökologische Verantwortungslosigkeit

Wie gesagt, wir reden hier nur über die Frage, ob internationaler Handel frei von Schutzzöllen sein soll, wie reden nicht von den nicht-tarifären Hindernissen. Auch die ökonomische Freihandelslehre muss sich, ob sie will oder nicht, politisch verantworten. Dieser Verantwortung aber wird sie nirgends gerecht. Ein Punkt macht es drastisch anschaulich: Mag die Freihandelstheorie inzwischen gelernt haben, auch die unternehmerischen Kosten des Transports, die Ricardo noch für vernachlässigenswert hielt, in das Kalkül der komparativen Kostenvorteile einzubeziehen. Dennoch spart sie bis heute eine verhängnisvolle Folge des Welthandels aus, seine Umwelt- und Klimaschäden.

„Die globalen Handelsströme sind für fast ein Viertel der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich“, schreibt das Handelsblatt. Es ist also nicht übertrieben, von der ökologischen Verantwortungslosigkeit der Freihandelsabkommen zu reden, seien sie transatlantisch oder sonst wie interkontinental angelegt. Offensichtlich haben die Verhandlungspartner hüben und drüben gar nicht begriffen, wie gestrig die reine Freihandelsideologie allein unter diesem Aspekt geworden ist. Die Ausblendung des Gesellschaftlichen und des Politischen in der Freihandelslehre rächt sich. Wohlstandsgewinne lassen sich längst nicht mehr im Geiste Ricardos definieren.